Werner,

Ludwig: * 16.02.1855 Gut Bubenrode (Kassel), + 1923, (366) ev.; Redakteur; 1890-1893

MdR für Kreis Kassel 1 (Rinteln - Hofgeismar); 1893-1918 MdR für Kassel

6 (Rotenburg - Hersfeld); stimmte1895 für den Antrag Manteuffel / Hammerstein;

1911-1914 Vors. DRP; abgebrochene Schulausbildung 1871, erst Kaufmann, dann

seit 1882 Redakteur, gründete den Kasseler “Reformverein” und

am 1.7.1882 die Zeitung “Reichsgeldmonopol”, seit 1894 Schriftführer

der Budgetkommission des Reichstags, Werner sprach im Reichstag vorwiegend zu

landwirtschaftlichen Fragen, trat nach eigener Darstellung “vor allem für

die Postunterbeamten und Postassistenten ein”. Mitglied des preußischen

Abgeordnetenhauses.

Von 1911bis 1914 war Ludwig Werner Vorsitzender der Deutschen Reformpartei,

in der am 22.3.1914 neugegründeten Deutschvölkischen Partei (Zusammenschluß

der Reformpartei mit der bis dahin mit ihr konkurrierenden antisemitischen Deutsch-sozialen

Partei) wurde er zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Mit

der Bezeichnung „deutschvölkisch“ sollte die rassenantisemitische

Ausrichtung der Partei besonders betont werden. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs

ging die Partei in der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) auf, bewahrte dort

aber eine gewisse Eigenständigkeit. Ludwig Werner kandidierte im Januar

1919 auf Platz 2 der Landesliste der DNVP für die Preußenwahl.

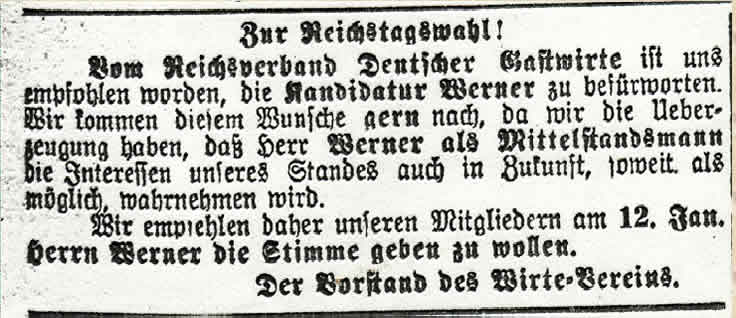

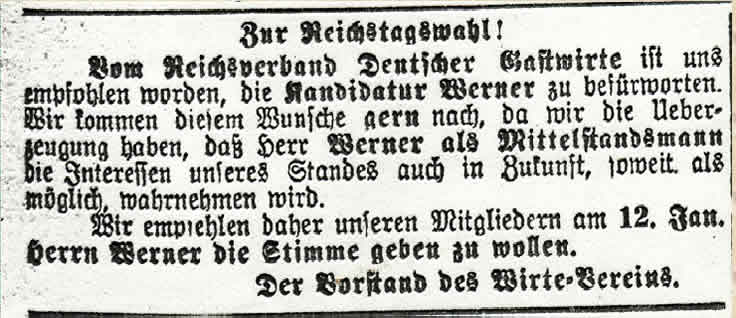

Die

Reichstagswahl vom 12. 1. 1912

In den Wahlkampf griff

Werner

erst Anfang Dezember 1911 Als letzter Kandidat persönlich ein, der an Länge

und Intensität alle vorhergegangenen Wahlkämpfe weit übertraf.

Die Rechtsschwenkung seit der Landtagswahl 1908 kostete Werner zwar die Unterstützung

der Nationalliberalen, durch die Billigung eines lückenlosen Zolltarifs

gewann er aber den Bund der Landwirte und die Vertrauensmänner der Konservativen

Partei für sich, die in einer gemeinsamen Versammlung beschlossen, den

Antisemiten Werner zu unterstützen und auf die Aufstellung eines eigenen

Kandidaten zu verzichten. Dieser Entschluss konnte den Konservativen nach der

vernichtenden Niederlage von Bodelschwinghs im Jahre 1907 nicht schwerfallen.

Der Bund der Handwerker (BdH) mit seiner Hauptforderung nach Beschränkung

der Gewerbefreiheit lehnte den liberalen Kandidaten ab und wählte Werner

zu seinem Kandidaten, nachdem sich dieser auf die Forderungen des Bundes verpflichtet

hatte. Die Gründung einer eigenen Interessenvertretung mit dem Ziel der

Erneuerung korporativer Organisationsformen war den Handwerkern im Jahre 1909

gelungen. Bis zum Frühjahr 1911 bildeten sich Ortsgruppen des BdH in allen

größeren Orten des Wahlkreises. Bereits vor der Landtagswahl 1908

hatte sich die Bundesleitung des BdH für Werner verwandt und die Handwerker

ermahnt, sich nicht als Wahlmänner für die Konservativen und den BdL

aufstellen zu lassen. Die Unterstützung durch die Organisationen der Handwerker

und Landwirte gewann für Werner größte Bedeutung, da durch das

Auftreten der Hessischen Bauernpartei jene Wählerschicht direkt angesprochen

wurde, die seither Werners stärkste Stütze gewesen war: die kleinen

und mittleren Bauern. Diese stellten das größte Wählerkontingent

im Wahlkreis Hersfeld-Hünfeld-Rotenburg. Da der BdL von seinen Kritikern

immer mehr als Vertreter der Anliegen der Großgrundbesitzer charakterisiert

wurde, lag in der Unterstützung durch diesen Verband für Werner zugleich

allerdings die Gefahr der Isolierung von den klein- und mittelbäuerlichen

Schichten. Die antisemitische Bewegung hatte sich im Laufe von zwei Jahrzehnten

von einer antikonservativen Rebellion zu einem Anhängsel des Konservatismus

entwickelt. Die Bauernpartei überzog seit Sommer 1910 die Gemeinden des

Kreises mit Versammlungen und führte in ihrer in Bebra erscheinenden Zeitung

Das Landvolk eine scharfe Sprache gegen den BdL und den Antisemiten Werner,

den sie als "Volksbetrüger", "Junkerknecht" und "Schnapsverteurer"

titulierte. Von den 18 Gemeinden, in denen die Konservativen 1907 die Mehrheit

hatten, fielen elf an Werner, sechs an Rudloff (Bauernpartei). Nur dadurch,

dass Werner einen erheblichen Teil der 1.066 konservativen Wähler auffangen

konnte, vermochte er eine entscheidende Niederlage zu verhindern. Die Fluktuation

der konservativen Wähler zu Werner war dadurch begünstigt, dass der

konservative Kandidat des Jahres 1907, von Bodelschwingh, zugleich Wahlkreisvorsitzender

des Bundes der Landwirte war, der lebhaft für Werner eintrat. Da Werner

1912 die Regierungspolitik zu seinem eigenen Programm gemacht hatte, musste

er die Wählerschichten verlieren, die kein Verständnis für die

Ablehnung der Erbschafts- und Einkommensteuerreform aufbringen konnten und durch

die Erhöhung der indirekten Steuern im Jahre 1909 die Last der wachsenden

Rüstungsausgaben auf ihre Taschen abgewälzt sahen. Für den Kandidaten

der Fortschrittlichen Volkspartei (FVP), den Bahnhofsvorsteher Fiedler, der

sechs Monate vor dem Wahltermin von Bebra nach Gießen versetzt worden

war, stimmten 13,7% der Wähler. Die liberale Wählerschaft Hersfelds

war durch den Streit bei der Kandidatennominierung gespalten, so dass Fiedler

ohne die Unterstützung des einflussreichen Nationalliberalen Vereins in

der Kreisstadt nur auf 19,9% der Stimmen kam. Fiedler erzielte seine besten

Ergebnisse in den Eisenbahnergemeinden Mecklar (34,9%) und Friedlos (28,4%)

sowie in den beiden "Judendörfern" Schenklengsfeld (35,0%) und

Niederaula (22,3%), wo der Anteil der jüdischen Bevölkerung (1905)

18,2% bzw. 10,6% In den Gemeinden verschiedener Größe (Stand 1905)

erhielten: Die kleinen (Bauern-) Gemeinden und die Kreisstadt waren also die

Hauptstützen Werners, während Schnabrich (SPD) in den mittleren Gemeinden

mit 250 - 750 Einwohnern klar dominierte. Das Abschneiden der Liberalen stand

in proportionalem Verhältnis zur Gemeindegröße, während

sich die Ergebnisse der Bauernpartei ebenso eindeutig umgekehrt dazu verhielten.

„Judenwahlen“ nannten die politischen Rechten des Wilhelminischen

Deutschland die Reichstagswahlen vom 12. Januar 1912, und zwar wegen des Stichwahlbündnisses

der „jüdischen“ Sozialdemokratie mit dem „jüdischen“

Linksliberalismus und wegen der Wahlaufrufe des „Centralvereins deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens“, bedingungslos gegen die Antisemiten

vorzugehen. Der beeinduckende Wahlsieg der Sozialdemokraten, die erstmals die

stärkste Fraktion im Reichstag stellten, hatte das rechte Bürgertum

aufgeschreckt. Wirtschaftlicher Ruin, kultureller Verfall, Untergang des Deutschen

Reiches - die Schuld an diesen angeblich drohenden Gefahren wurde den Juden

bzw. den von ihnen unterstützten Parteien zugeschoben. Es kam zu einer

Formierung des rechtsbürgerlichen, deutschnationalen und völkischen

Lagers, die mit einer Neubelebung des Antisemitismus in den Jahren vor dem Ersten

Weltkrieg einherging. Von dieser Entwicklung konnten auch die Parteiantisemiten

profitieren. In der am 22. März 1914 neugegründeten Deutschvölkischen

Partei übernahm Ludwig Werner das Amt des 2. Vorsitzenden. Mit der Bezeichnung

„deutschvölkisch“ sollten die rassenantisemitische Ausrichtung

der Partei und ihr Hauptziel, die „Reinhaltung und Erhaltung unseres deutschen

Volkstums, das ständig in größere Gefahren hineinkommt“,

besonders betont werden, wie es in einer „Aufklärungsschrift“

hieß. Die „Deutsche Reformpartei“ (Vorsitzender von 1911 bis

1914: Ludwig Werner) hatte schon 1898 auf ihrem Kasseler Parteitag die Aufnahme

des Zusatzes „deutsch-völkisch“ in ihren Parteinamen diskutiert.

Ab dem 5. Januar 1917 führte das amtliche Organ der Deutschvölkischen

Partei, die Deutschvölkischen Blätter, das Hakenkreuz als Zeichen

des völkischen Nationalismus und Antisemitismus im Titelkopf. Nach dem

Zusammenbruch des Kaiserreichs im November 1918 ging die Deutschvölkische

Partei dann in der Deutschnationalen Volkspartei auf, wo ihre Anhängerschaft

allerdings im „Deutschvölkischen Bund“ zusammengefasst blieb.

Mit der Bildung der Deutschvölkischen Partei waren praktisch alle Parteiantisemiten

in einer Organisation vereint.